シュタイナー園ではよく「こびとさん」が登場します。

子どもたちのおもちゃとしての「こびと」だけではなく、たとえば季節のテーブルが模様替えされた時、探していたおもちゃがやっと見つかった時、雨降りでゴロゴロと顔を出した庭の小石が翌朝きれいに片付けられていた時ー

「働き者のこびとさんが、来てくれたんだね」と言った具合に、こびとたちはいつも子どもたちの暮らしに寄り添ってくれています。

子どもたちのおもちゃとしての「こびと」だけではなく、たとえば季節のテーブルが模様替えされた時、探していたおもちゃがやっと見つかった時、雨降りでゴロゴロと顔を出した庭の小石が翌朝きれいに片付けられていた時ー

「働き者のこびとさんが、来てくれたんだね」と言った具合に、こびとたちはいつも子どもたちの暮らしに寄り添ってくれています。

そう、園で子どもたちに寄り添うこびとはたちは、大抵働き者です。「先生の仕事をよく手伝ってくれる」存在なのです。

子どもたちがお帰りの時に聞く素話には、時々いじわるこびとやいたずらこびとも登場します。そんな時子どもたちは「そんな”わるい”こびとも広い世界にはいるんだ!」と言ったふうに心底驚いているのです。

「こびと」とはどんな存在でしょう。

シュタイナーはこびと、、、こうした異界の存在たちを「精神世界の霊的存在」と呼んでいます。

日本でも河童や座敷わらし、天狗にコロボックルといった異界の存在たちがたくさんいますね。

こびとは土の精、グノームであると言われています。ギリシア語で「地に住まう者」を意味する言葉に由来し、大地を司る存在です。

地中の生命や、「大地」を司るということはつまり、この世の物質的な世界を司る力を象徴する存在としても捉えられ、それが人間世界にとりわけ近い存在として語られる所以でしょう。

私がシュタイナーの教員養成生時代、故西川隆範先生の講義はとりわけ面白くあれこれ印象深いですが、「神智学」の講義の中で土の精、つまりこびとたちについて話された時に、とても真剣なお顔で「1、2時間ぼーっと何もかんえずに木の根元を眺めていれば自ずと見えてくる」とおっしゃっていたことが今でも思い出されます。

こびとは実在する自然の力を体現する存在であり、単なる想像上のキャラクターではないということを教えてくださいました。

ですから、子どもたちに「こびとさんの仕業だね」なんてお話をする時には、その大人がどのくらいその「実在する」感覚を自分の中に確信しているかということが、とても大事になってくるのだと思います。

ですから、子どもたちに「こびとさんの仕業だね」なんてお話をする時には、その大人がどのくらいその「実在する」感覚を自分の中に確信しているかということが、とても大事になってくるのだと思います。

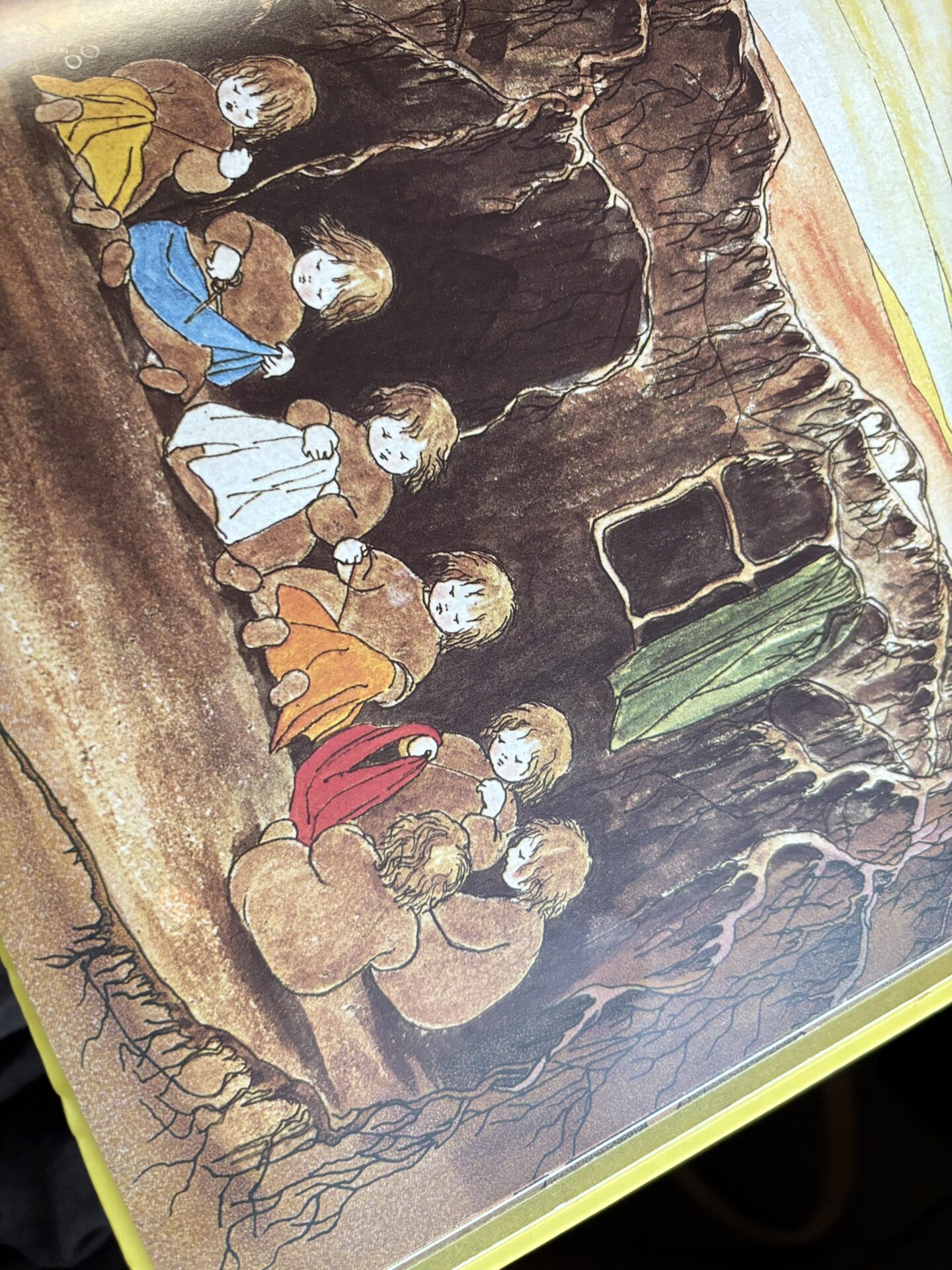

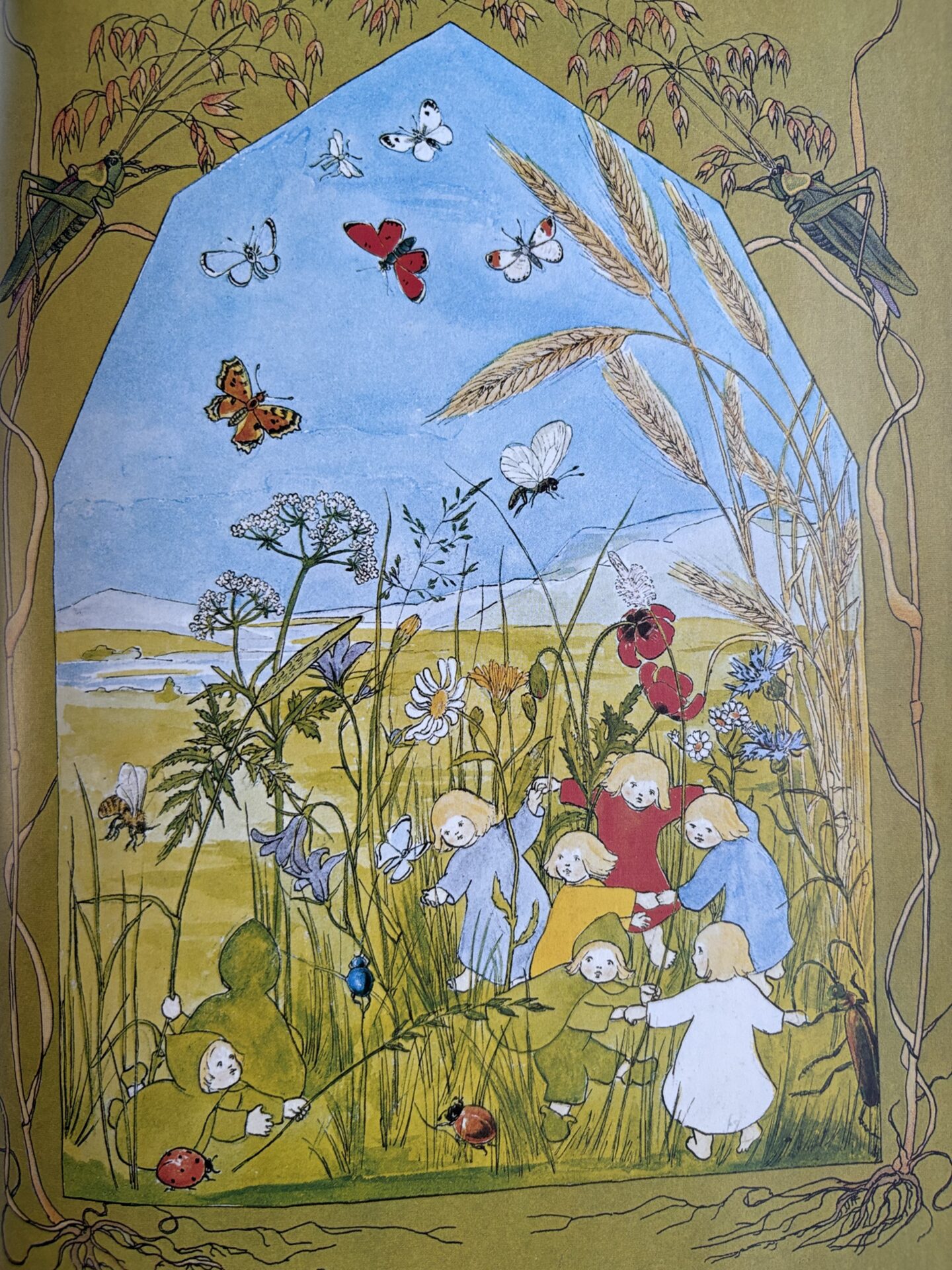

ドイツのジビュレ・フォン・オルフォースの絵本「ねっこぼっこ」は、子どものみならず大人にも広く愛されている絵本です。

「ねっこぼっこ」とは、このお話の中では地下の大地の母さんから生まれ、春に地上の世界へ出て遊ぶ根っこの子どもたちとして描かれています。

「土のこびと」をより人間に近くイメージすることで、子どもたちが大地と深く繋がり成長していって欲しいという祈りのような思いを感じる絵本です。

「土のこびと」をより人間に近くイメージすることで、子どもたちが大地と深く繋がり成長していって欲しいという祈りのような思いを感じる絵本です。

皆さんは、そんなこびとを心の眼でお探しになったことはありますか。幼い人たちには忙しすぎるスピードで日々が流れていく現代社会、私たち大人自身がこびとと出会おうとする心のゆとりが必要だなと強く感じるこの頃です。

(文・虹乃美稀子)

「小さな声が聞こえるところ」は新月・満月の更新です。

次回は10月7日満月🌕の更新です。

次回は10月7日満月🌕の更新です。